“凌晨三点,我睁开眼睛,看见老大站在床头,直勾勾的看着我,也不说话。如果我不搭理她,她就会一直哼唧着推我;如果我搭理她,她又能哭上五六个小时。那时的我,真的受不了了,甚至觉得我根本不爱这个孩子......”

回忆起那段压抑的日子,魏女士的声音里仍带着疲惫。作为两个孩子的妈妈,她一度被大女儿的“反常”行为逼到崩溃:孩子厌学、离家出走、甚至扬言跳楼。家中的空气仿佛凝固成冰,而她自己也陷入打骂与愧疚的循环中。

直到遇见兴智,她才逐渐明白:孩子的“问题”,从来都是家庭的“求救信号”。从想逃离到学会拥抱,从焦虑到从容,她不仅修复了亲子关系,更让整个家庭重获新生。

以下内容为魏女士的自述,经本人同意后整理发布。

来源|魏女士采访录音

图片|魏女士本人提供

发布|内容经由本人同意

孩子的痛苦,我却只看到“麻烦”

我是两个女孩的妈妈,大女儿11岁,读6年级,小女儿刚上大班。以前我总以为,当妈妈无非就是把孩子养大、管好学习,可大女儿的转变,彻底颠覆了我的认知。

她从小情绪敏感、依赖性强,妹妹出生后更是变本加厉。她经常晚上不睡觉,也不让我睡,经常半夜站在我床头,一动不动。如果我没醒,她就哼唧着推我,直到把我推醒。有一次,她甚至整整站了两个小时,我假装睡着,心里却又怕又烦:“这孩子怎么这么不听话?就不能让我好好睡一觉吗?”

魏女士照片

她还特别能哭,稍有不顺心,就能哭四五个小时。以前她在小饭桌写作业,每天从学校到小饭桌再到家,短短5分钟的路,总能找出理由跟我发脾气——可能是我忘了帮她带某件东西,也可能是她追问我“上周说过的某句话”,我答不上来,她就立刻炸毛,哭着喊着“你们根本不关心我”。

那时候的我,眼里只有“学习”两个字。只要看到她没在写作业,哪怕是作业做完了看会电视,我都会忍不住说:“你就不能再看会书吗?复习复习不行吗?”她爸爸的脾气更急,孩子一哭闹,非打即骂。家里的打骂声、哭喊声,几乎成了日常。

今年3月,矛盾彻底爆发了。寒假时,孩子表姐来家里,带着她玩了几次游戏,她就迷上了。我一看她抱着平板不放,火气“噌”地就上来了,等她表姐一走,狠狠揍了她一顿。我以为能让她“长记性”,谁知开学没几天,她说什么也不肯去学校了。

魏女士照片

“我不上学!我要回老家!你们整天就知道学习、学习,还打我。”她把自己关在房间里,哭着喊。我们劝了半天,她反而更激动,趁我们不注意,偷偷跑了出去。

我又气又急,却还嘴硬地跟公婆说:“别管她,让她自己吃点苦就知道回来了!”可我还是没忍住,悄悄跟在她后面,看着她走到火车站,因为年龄太小,售票员不卖票给她。最后,是火车站工作人员打电话叫我接回了她。

原以为这次教训能让她收敛,没想到第二天凌晨四五点,她趁我们睡着,又一次偷跑出去。我们找了很久都没找到,我和她爸爸对孩子失望透顶,甚至闪过“放弃管教”的念头——想着大不了就带小女儿过,小女儿懂事听话。

这次她没去火车站,而是躲在小区外围的绿化带里,最后还是小区里的朋友帮忙找到了她。虽然找到了孩子,但她并不愿意见我们,而是跟着朋友回去了。

更让我后怕的是,有一次她情绪激动,竟然跑到了楼顶。幸好她奶奶跟得快,及时抱住了她。我赶到楼顶时,看到她哭得浑身发抖,嘴里喊着“我受不了了”。

魏女士照片

从控制到信任,从对抗到合作

我们带大女儿去做了心理疏导,但她依旧不愿见我们,更不愿回家。

看着孩子的状态,我又焦虑又无助,怕她再做出极端行为,最终和丈夫商量,把她送回老家由爷爷奶奶照顾。

送走她后,我立马进入了兴智学习。那时的我只想尽快“改变孩子”,却没想到,这个决定最终改变的是我们全家。

刚开始学习的时候,我特别慌乱。老师讲的“情绪管理”“一致性沟通”,我听着都懂,可一到实际生活中,就完全不会用。每次跟孩子沟通,都让我痛苦不堪。

后来老师问我:“你爱孩子吗?”我说:“我不爱。我养她只是出于责任。”那时的我,早已被孩子折磨得精疲力尽。就连给孩子拥抱、安抚,都只是机械式的敷衍。

但我真的不爱她吗?当然不是。哪有母亲不爱自己的孩子?我只是忘了如何去爱。于是我决定,重新学习怎样好好爱她。

魏女士照片

01学会倾听,真实分享

当我真正转变心态后,发给女儿的消息不再是质问和说教,而是真诚的关心。我开始用课程中的方法跟她沟通:

不再追问她“为什么不开心”,而是跟她分享我每天的生活:“妈妈今天上班,看到路边的花开了,特别好看,等你回来,我们一起去看好不好?”;不再强迫她学习,而是跟她说:“你要是想看书,妈妈陪你一起看;要是想玩,咱们也可以一起玩游戏。”

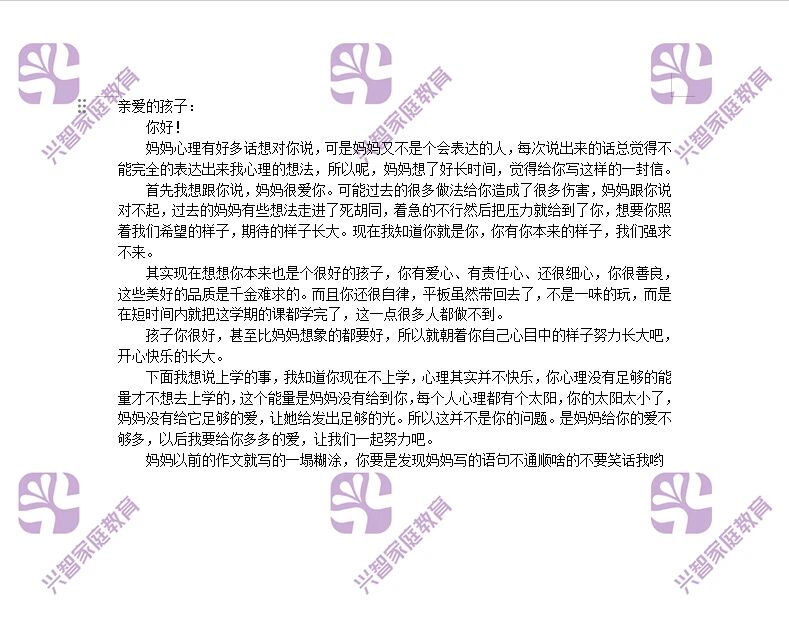

我还给她写了一封长长的电子信,向她道歉:“过去妈妈不知道怎样爱你,给你造成了很多伤害。我在学习怎么做一位好妈妈,请你给我一点时间。”

魏女士给女儿写的信

慢慢的,女儿的回复变多了,也愿意跟我分享她在老家的日常了,我们之间的沟通越来越顺畅,再也没有刚开始与孩子沟通的那种“痛苦”了。

4月中旬,女儿便主动跟我们说:“妈妈,我想回去了。但回去后,能不能先不上学?”我毫不犹豫地答应:“可以,不上学没关系,只要你愿意回来,妈妈就很高兴。”

02看到丈夫的付出

孩子回来后,与爸爸的冲突依旧频繁。爸爸常说她是“白眼狼”“孩子就该学习第一”之类的话。我一度想带孩子搬出去住。我当时已经下定决心,哪怕暂时分开,也要先保护好孩子的情绪。

转机发生在一次线下课——亲子体验营,有一个环节,爸爸们在下面做基石,妈妈和孩子们翻越高墙。那天还下着雨,爸爸们的衣服都湿透了,却还是咬牙坚持着。看着爸爸们的背影,我特别感动,觉得爸爸们特别伟大。也是从这个时候,我才意识到,在家里,孩子爸爸其实也在默默付出,只是我总盯着他的缺点,忽略了他的辛苦;就像我总盯着孩子的“问题”,忽略了她的感受。

魏女士向兴智老师反馈

从那以后,我开始真正“看见”丈夫的付出:不再指责、抱怨,而是肯定他“把车保养得很好”、“给老人买东西很上心”。这些小小的肯定,像涓涓细流,慢慢融化了夫妻间的坚冰。

慢慢地,丈夫的态度也变了。

从前他说:“这孩子是白眼狼,我一分钱都不想花在她身上。”

后来他说:“孩子健康第一,人品第二,成绩第三。”

魏女士向兴智老师反馈

03真正地接纳与放手

老大喜欢小动物,但我因为对动物毛发过敏,一直不让她养。现在,我愿意为她做出改变。如今我们家成了“小型动物园”——养了7只鸡、5只鹦鹉,还有仓鼠、寄居蟹……

魏女士向兴智老师反馈

面对孩子使用平板的问题,我的心态从最初的焦虑抗拒,慢慢转为接纳放手,结果反而收获了孩子的自我管理。

以前孩子玩平板总到很晚,我看着特别难受却没好办法。孩子爸爸担心睡眠不足会影响孩子健康,提出要调整作息,不能再让她这么玩了,还打算断网。我怕一断网孩子又闹腾,父女俩再起冲突。

那会儿刚好赶上中高考,我们巧妙地利用中高考期间网络管控的由头,悄悄将家里的网络设置为每晚10点半自动断网。对孩子,我们解释说这是电信公司为保障考生采取的措施。令人惊喜的是,孩子接受了这个“外部规定”,并没有像以前那样激烈反抗。

慢慢的,她真的适应了10点半的作息,到点就放下平板准备睡觉。偶尔她情绪不好时,会玩会儿单机游戏,但也能在11点前停下。

我才明白:原来真正接纳孩子、适当放手,孩子反而能自己守住规矩,这比强硬干预管用多了。

魏女士照片

04学会沟通,关注情绪

刚开始学习的时候,我和女儿沟通总是小心翼翼。如今,我能真正看到她做得好的地方并肯定,不管他做好哪件小事,都会及时说“你今天这事干得挺棒”“做得真不错”,不像以前那样很少夸她。

面对孩子的情绪波动,现在也找到了更合适的方式。以前孩子一闹情绪,我就崩溃、逃避、甚至打骂。现在,我会先拥抱她,再耐心询问原因,而不是像过去那样立即指责或逃避。

我发现她其实很好哄,只是我以前从来不愿哄。买些喜欢的小零食、小玩具,要是我不在家,就给她点份外卖,她的情绪很快就能平复。

如今,孩子已经很久没有半夜不睡、情绪失控的情况了。我们成了无话不说的好朋友。九月份开学,她主动提出回校上学,还参加了分班考试。一切,都在越来越好。

我曾经以为教育就是搞定孩子,现在我才明白,真正的家庭教育,其实是教育自己。当我变了,孩子就变了。当我开始爱她,她也开始爱这个世界。

编者有话说:

魏女士的故事,像一面镜子,照出了很多家庭的缩影——我们总以为教育是让孩子变得更好,却忘了,孩子的问题,从来都是父母的影子。

魏女士曾经的焦虑和控制,其实是很多父母的常态:我们怕孩子走弯路,怕孩子不如别人,所以拼命地“督促”“纠正”,却忘了,孩子需要的不是“完美的规划”,而是“被看见的爱”。

从“打孩子”到“抱孩子”,从“催学习”到“陪孩子玩”,魏女士的改变,不是因为她学会了多少“教育技巧”,而是因为她终于学会了“看见”——看见孩子的恐惧,看见孩子的委屈,也看见自己的焦虑和不足。

就像魏女士说的:“以前我总想着‘把孩子搞好’,现在我才明白,家庭教育不是‘改造’孩子,而是父母先‘修好’自己。当我不再焦虑,不再控制,孩子自然就变好了。”

教育从来不是单向的付出,而是父母与孩子的共同成长。当我们放下“为你好”的控制欲,学会倾听和接纳,就会发现,孩子远比我们想象的更懂事、更强大。

愿每一位父母都能在家庭教育的路上,先“看见”自己,再“看见”孩子。因为最好的教育,从来不是“教孩子如何做”,而是“做给孩子看”——用爱和包容,为孩子撑起一片温暖的天空。

赣公网安备 36010902000358号

赣公网安备 36010902000358号